北理工课题组在空间站微生物防控技术方面取得重大突破

近日,太阳成tyc9728邓玉林教授团队与香港中文大学(深圳)唐本忠教授、西南交通大学周祚万教授课题组合作,在空间站微生物监测与防控技术领域取得重大突破。该研究基于“聚集诱导发光(Aggregation-Induced Emission, AIE)”技术与仿生纳米材料,成功研制出集实时监测与主动杀菌功能于一体的“AIE融合仿生纳米抗菌模块”,并在中国空间站开展在轨应用验证,为长期载人航天任务中的微生物安全提供全新解决方案。相关研究成果以封面文章形式发表于国际知名期刊《Aggregate》(中科院一区Top期刊)上,标题为“From Passive Monitoring to Active Control: Aggregation-induced Emission-driven Antimicrobial Nanotechnology for Long-duration Spaceflight”。

在长期密闭的空间站环境中,微生物污染是影响航天员健康与设备运行安全的关键因素。传统微生物防控方法存在响应滞后、易引发耐药性、无法实时监测等局限。针对这一挑战,北理工邓玉林教授团队联合香港中文大学(深圳)唐本忠院士团队、西南交通大学周祚万教授团队,以及长沙湘计海盾科技有限公司、北京亘芯科技有限公司、北京理工亘舒科技有限公司等多家单位,共同研制“微生物快速检测与防护技术试验装置”。该载荷装置实现了从被动监测向主动控制的跨越,标志着我国在空间生物安全技术领域取得重大进展。

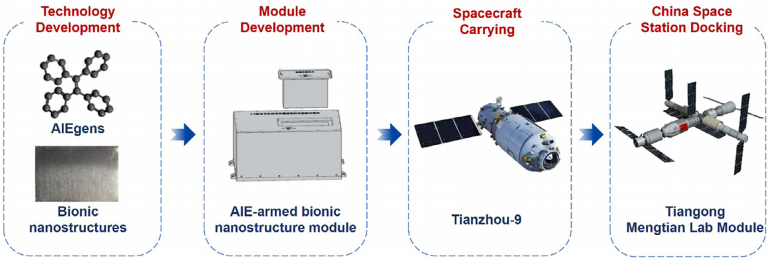

在轨试验期间,该装置将对舱内微生物样本进行在轨采集与快速分析,进一步丰富空间微生物菌种资源数据库,助力构建超高灵敏度、超快速的空间微生物检测平台。其中,AIE融合仿生纳米抗菌模块利用AIE材料在聚集状态下发光增强的特性,实现对微生物群落与生物膜的高灵敏度、高稳定性荧光成像,并结合仿生纳米结构激活即时杀菌机制,可在微重力环境下完成对病原体的快速识别与清除(图1)。该载荷装置于2025年7月15日通过天舟九号货运飞船成功运抵中国空间站,后续已完成在轨部署(问天实验舱)并陆续开展相关在轨试验。

图1:AIE融合仿生纳米抗菌模块设计运行流程示意图

该技术具备实时成像、抗菌、自适应响应等优势,研究成果可服务于显著降低空间站内生物腐蚀、设备故障及航天员感染风险。不仅如此,该项创新还有望广泛应用于医疗感染控制、水质净化、工业生物膜管理等民用领域,具有重大的科学研究价值与工程应用前景(图2)。

图2:微生物快速检测与防护技术试验装置及AIE融合仿生纳米抗菌模块实物图

本研究论文共同第一作者为孙飞一博士与李诺敏博士,通讯作者为唐本忠院士与邓玉林教授。研究工作由空间站应用与发展工程航天技术试验领域项目支持,并得到长沙湘计海盾科技有限公司、北京亘芯科技有限公司、北京理工亘舒科技有限公司等在工程设计与研制方面的关键技术支撑。

文章信息:Feiyi Sun, Nuomin Li, Zheng Zhao, et al., "From Passive Monitoring to Active Control: Aggregation-induced Emission-driven Antimicrobial Nanotechnology for Long-duration Spaceflight", Aggregate, 2025, 6:e70132.

论文链接:https://doi.org/10.1002/agt2.70132

附作者简介:

通讯作者:邓玉林,讲席教授、博士生导师,国际宇航科学院院士,兼任国际宇航科学院主席团执委兼生命科学部主席、中国电子学会生命电子学分会主任委员、国际空间生命科学专业委员会委员、《Space: Science & Technology》副主编等多个重要职务。长期从事极具挑战性的航天生物医学工程研究,面向国家重大需求,研制了国家重大科学仪器和系列新型航天生物医学灵巧载荷,成功应用于载人航天工程和国际合作,圆满完成十余次航天任务,取得多项标志性成果,完成了国际上首个太空基因扩增和检测,国际上首个太空器官芯片,也是第一个在国际空间站开展实验的中国科学家团队。承担多项包括国家863重大项目、973课题、国家重大科学仪器专项、国家自然科学基金重点项目、国家科技支撑计划重大项目、国家重点研发计划、民用航天专项等重点重大项目,发表SCI论文500余篇,授权专利191项,著书20余本。曾获得全国师德先进个人、首都五一劳动奖章、第十七届中国药学发展奖突出成就奖、国际宇航科学院2020年度空间生命科学奖等。

通讯作者:唐本忠,教授,2009年、2017年、2020年先后当选中国科学院院士、亚太材料科学院院士、发展中国家科学院院士。2021年加入香港中文大学(深圳)担任理工学院院长、校长学勤讲座教授。主要从事高分子化学和先进功能材料研究。在聚集诱导发光(Aggregation-Induced Emission, AIE)这一化学和材料前沿领域取得了原创性成果,是AIE概念的提出者和AIE研究的引领者。已发表学术论文2,000多篇,总引用超183,000次,h因子为189。在学术会议上作了500多场邀请报告,拥有100多项授权专利。现任德国Wiley出版社发行的Aggregate《聚集体》杂志主编以及20多家国际科学杂志顾问、编委或客座编辑等。2014年至今连续当选全球材料和化学双领域“高被引科学家”。2007年获Croucher基金会高级研究员奖,2012年获美国化学会高分子材料科学与工程分会MACRO讲座奖,2014年获伊朗国家科技部颁发的Khwarizmi国际奖,2015年获广州市荣誉市民称号,2017年获国家自然科学一等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖,2021年获Nano Today国际科学奖,2023年获生物材料全球影响力奖。